অকাল প্রয়াত তারাপদ সাঁতরা বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধ লিখে গেছেন, যার অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় – সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক থেকে পাড়ার পুজোর সুভেনিরে । এইসব মূল্যবান মণিমুক্তো অনাদরে অবহেলায় হারিয়ে যেতে বসেছে। তারাপদ সাঁতরা-র আদর্শে গঠিত তারাপদ সাঁতরা স্মারক নিধি-র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সদস্যদের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল তারাপদ সাঁতরা-র এ যাবৎ প্রকাশিত অপ্রকাশিত লেখাগুলিকে গ্রন্থাকারে খন্ডে খন্ডে প্রকাশ করা। শিবেন্দু মান্না ও শ্যামল বেরার অসীম প্রচেষ্টায় এবং অসংখ্য তারাপদ অনুরাগী ও তারাপদ সাঁতরা স্মারক নিধি - র শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছাকল্পে তাঁদের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবায়িত হলো।

শনিবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩

শনিবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩

আমাদের শান্তিনিকেতন - মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা দেবী নিজের জীবনের বোধোদয়ের প্রথম প্রহর কাটিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনেরও শেষ দশক। দীর্ঘকাল পরে নিজের জীবন-স্মৃতিতে উজ্জ্বল শান্তিনিকেতন-এর স্নিগ্ধ সুন্দর ছবি এঁকেছেন বাংলা কথাসাহিত্যের প্রখ্যাত লেখিকা। খুব স্বাভাবিক বলে একাধিক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একইরকম গুরুত্ব পেয়েছে সেই, সময়ের শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও প্রকৃতি। নিজের বালিকা কিশোরী বয়সের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঘটনার সঙ্গে অনিবার্যভাবে মাঝে মাঝেই এসে পড়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

শনিবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ব্যক্তি ও বিজ্ঞানী - গৌরী মিত্র

কবি-শিল্পীর জীবনের কথা লেখা থাকে তাঁদের জীবনচরিতে— তাঁদের সৃষ্টিতে নয়। বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তথ্য, তত্ত্ব, সূত্ৰ নয়- তাঁর জীবনের কথাও লেখা থাকে তাঁর জীবনচরিতে। প্রবাদপ্রতিম প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের আবিষ্কৃত তথ্য-তত্ত্ব, তাঁর লিখিত নানা বিজ্ঞান-প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা চিনে নিতে পারি তাঁর বহুমুখীন প্রতিভাকে। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত কাজকে। কিন্তু তাঁকে পূর্ণমাত্রায়— সর্বতোভাবে চিনে নিতে হলে আমাদের জানতে হবে তাঁর জীবনের ইতিহাস। ইতিহাসের উচ্চাবচ পথ পেরিয়েই গোপালচন্দ্র সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিলেন।

এ জীবনীগ্রন্থের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন গোপালচন্দ্ৰ। এই গোপালচন্দ্রকে তাঁর স্বরূপ-মহিমায় চিনে নিতে পারলে আমরা স্বতই মূল্যায়ন করতে পারব তাঁর সব কাজের।

এই জীবনীগ্রন্থের উদ্দেশ্য— বৈজ্ঞানিক গোপালচন্দ্ৰ, বিজ্ঞান-সাহিত্যিক, সাংবাদিক গোপালচন্দ্রকে এই প্রজন্ম ও ভাবী প্রজন্মের পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

শনিবার, ৯ ডিসেম্বর, ২০২৩

বাংলার লোকসমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতি - প্রণব সরকার

লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রণব সরকারের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বাংলার সমাজ জীবনের নানা তথ্য ও বিশ্লেষণ। উঠে এসেছে নানা প্রথা, তার পিছনের ইতিহাস ও ভবিষ্যতের কথাও। বিষয়গুলি স্বল্পালোচিত হলেও প্রাসঙ্গিক।

শনিবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২৩

জগদীশচন্দ্র - সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জগদীশচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুব কাছের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ছিল বিজ্ঞানবিষয়ে অন্তরের টান। তেমনি জগদীশচন্দ্রের ছিল কবির অন্তর্দৃষ্টি। আজ যেভাবে পদার্থবিদ্যা রসায়ন জীবনবিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে, জগদীশচন্দ্রকে তার পথিকৃৎ বলা যায়। জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের একটা বড়ো লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা করা। সেইসঙ্গে তিনি মনে করতেন, বিজ্ঞান কারও নিজের সম্পত্তি নয়—সব মানুষই এর মালিক। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। জগদীশচন্দ্র শুধু একজন বড়ো বিজ্ঞানী ছিলেন না, সেইসঙ্গে ছিলেন একজন বড়ো মানুষ।

শনিবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৩

আজকের প্রতিভাস - নদীয়া জেলার মেলা - সম্পাদক শতঞ্জীব রাহা

বাংলাভাষায় ‘মেলা' শব্দটির অর্থগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রায় সবকটি বিকল্প অর্থ আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের উদ্দিষ্ট অর্থটির সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সমার্থক ও সহায়ক হয়ে ওঠে :

বিশেষ কোনো উৎসব উপলক্ষে কোনো স্থানে বহুমানুষের সমাবেশ, সভা- সমাজ, প্রদর্শনী, স্বল্প সময়ের জন্য কেনাবেচার বাজার, মিলে যাওয়া, মিশে যাওয়া, মিলবিশিষ্ট হওয়া, উন্মীলিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি; কিংবা যাত্রা করা। ‘মেলা’-র সঙ্গে অর্থগুলির একটি ভাবগত তাৎপর্যের সাযুজ্য তৈরি হয়ে যায় । সবক্ষেত্রে যেমন হয়, এখানেও তেমনি, আভিধানিক অর্থ অপেক্ষা এখানে মেলা সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণাই বেশি কার্যকর, সন্দেহ নেই।

‘মেলা’ সামাজিক ক্রিয়ারই ফল। সমাজের যেমন ভিত্তি আছে, মেলারও তেমনি একটি সামাজিক ভিত্তি আছে। একবিংশ শতকে পৌঁছে মেলার সামাজিক ভিত্তিভূমিটির অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় ৷ একটা সময় পর্যন্ত বাংলার সমস্ত মেলারই পেছনে ছিল ধর্মীয় প্রেরণা । কিন্তু কোনো কালেই মেলার একমাত্র ভিত্তি ধর্ম ছিল না, ছিল অর্থনীতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রেরণা ও অর্থনীতির চাহিদার বহুলাংশে গোত্রান্তর ঘটেছে। এক সময় গ্রামীণ (এমন-কী মুষ্টিমেয় শহুরে মেলাও) মেলা ছিল বাৎসরিক পণ্য বিপণনের কেন্দ্র। যোগাযোগব্যবস্থার অপ্রতুলতা, চাহিদার স্বল্পতা, দারিদ্র্য, ভোগ্যপণ্য বন্টন-ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ইত্যাকার নানান কারণে মেলাই ছিল সাংসারিক, দৈনন্দিন—এমন কী আবশ্যিক পণ্যসংগ্রহের একমাত্র জায়গা।

শনিবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৩

বাংলায় পূজিত নারীদেবতা - রাধারমণ রায়

গ্রামবাংলায় এখনো লৌকিক দেবতার পুজো এবং ব্রত মেয়েরাই বেশি করে থাকে। মনসা, মঙ্গলচণ্ডী আর লক্ষ্মী পুজোর সময় এটা ভালো মতো চোখে পড়ে ৷ তা ছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীর পুজোর জোগাড়-যন্তর মেয়েরাই করে থাকেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, নারীর হাতেই বাংলার দেব-দেবীর সৃষ্টি ।

শুধু দেব-দেবী নয়, আদিম বাঙালি সমাজে কৃষিরও আবিষ্কার হয় নারীর হাতে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলায় মাতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। নারীশাসিত সেই সমাজে নারীদেবতার বহুল প্রচলন শুরু হয়েছিল ব্রতকথা, গাছপুজো, ভূমিপুজো ইত্যাদির মাধ্যমে। তবে সে-সব লৌকিক দেবতার পুজো হত স্থানীয় স্তরে, ভিন্ন ভিন্ন নামে। ধীরে ধীরে সেগুলি মূর্তি লাভ করে, আর এ-সব পুজোর বৃত্তান্ত পুরাণে পুঁথিতে ঠাঁই পেয়ে যায়।

রবিবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৩

মহারাজ প্রতাপাদিত্য - সত্যচরণ শাস্ত্রী

এ পোড়া দেশের মানুষ সুদূর ভারত প্রান্তের রাজপুত বীর রাণা প্রতাপ সম্পর্কে যতটা জানেন, ঠিক তার বিপরীত অবস্থা বাংলার ঘরের ছেলে প্রতাপাদিত্যের বেলায়। বাংলার স্বদেশপ্রেমী, বীর যোদ্ধা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। কেবলমাত্র বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক বা বারো ভূঁইয়া আলোচনার প্রসঙ্গে ঈশা খাঁ, কেদার রায, প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখের মধ্য দিয়েই বঙ্গীয় বিদ্যার্থীকুলের ইতিহাস জ্ঞানের রূপরেখা সমাপ্ত হয়। আসলে এর মূলে বোধ হয় বাঙালীদিগের নিজেদের ইতিহাস রচনায় উদাসীনতা ও সাহেব-সুবো বিদেশীগণের ইতিহাস পাঠান্তে এক ধরনের আত্মতৃপ্তির ঢেকুর কর্মযজ্ঞ। উপনিবেশিক শিক্ষার যা ফলাফল। আজও তা ফলে চলেছে। আমরা আর কবে সাবালক কব ?

বঙ্গের বীর প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। তাঁর এবং নিজ অনুচর বিভিন্ন নিম্নবর্গীয় ও প্রান্তবাসী বঙ্গীয় সেনানীগণের বাহুবল, বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশল আজও আমাদের গর্বের বিষয়। তিনি সুদীর্ঘ সময় না হলেও নাতিদীর্ঘ সময় ধরে বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব চালিয়েছিলেন। বহিরাগত মোগলের পরাক্রম ও দাসত্বের শৃঙ্খল অবলম্বন স্বাধীনচেতা প্রতাপের পক্ষে কখনোই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এর জন্য প্রথমে মোগল দরবারে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতা ও কৌশল শিক্ষা করেন। পরে ধাপে ধাপে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। যা হোক, ঘরশত্রু বিভীষণের মতো ‘চামে কাটা’ ভবানন্দ মজুমদার ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত ও বেইমানী শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিপন্ন করে তোলে। কিন্তু বঙ্গদেশের স্বাধীনতার রক্ষায় পুত্র সহ প্রতাপের জীবন দান বাঙালীর অহংকারস্বরূপ।

শনিবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৩

কোরক নজরুল সংখ্যা - (বইমেলা ১৪০৫)-সম্পাদক -তাপস ভৌমিক

নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের বাইরে একটা স্বাধীন-স্বকীয় ঘরানা তৈরি করেছিলেন— যা আগে সেইভাবে ছিল না। যাবতীয় সৃষ্টি ও কর্মের মধ্যে তিনি একটা প্রাণের গতিবেগ এনেছিলেন। অপরিসীম দুঃখ- দারিদ্র ও আঘাতের মধ্যেও এক অখণ্ড জাতীয়তাবাদের মন্ত্রকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য দর্শন, সংগীত তত্ত্ব ও ধারাবাহিক আপোষহীন জীবন-সংগ্রাম সহজে অনুকরণ করা যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য নতুনতার সন্ধানে বাঁক নেবার মুহূর্তেই তিনি মৌন হয়ে গেলেন। পৃথিবীব্যাপী ঘোর দুর্দিন, বিপর্যয়, গভীর সংকটের স্পর্শ তিনি জীবিত থেকেও পেলেন না। তার স্বল্প সময়ের সচল-জীবনে সাহিত্য ও সংগীত সাধনায় তিনি যে কালজয়ী সম্পদ রেখে গেছেন, তাকে নানা পর্বে মূল্যায়নের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। নজরুল-বিষয়ে গতানুগতিক ব্যাখ্যা, পুনর্মুদ্রণের হিড়িক যতটা সম্ভব পরিহার করে নতুন দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বিশেষ সংখ্যায়। এই সংখ্যায় পাঠক, জন্মশতবর্ষে কিছুটা অবহেলিত, এই উদার, সংস্কারমুক্ত মানুষটির সৃষ্টিসন্তার বিষয়ে অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ পাবেন, তাঁকে পূর্ণাঙ্গভাবে চিনতে-জানতে পারবেন।

শনিবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৩

বিলুপ্ত রাজধানী - উৎপল চক্রবর্তী

'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।'— এমন একটি আশঙ্কার পাশাপাশি এক কর্তব্যের আহ্বানও জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, সে ইতিহাস 'তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলে লিখিবে, যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।' বঙ্কিম মননে উদ্ভাসিত এই সত্যের স্পষ্ট নির্দেশের প্রেরণায় বাঙালির এক কৃত্যসূচী হিসেবে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। গঙ্গে থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত প্রতিটি জনপদ কেমন ছিল, কেন সেই গৌরব অস্তমিত হল, এখন তাঁর রূপটি কেমন - তার বিবরণ রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় একজন ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে, পর্যটকের নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি নিয়ে, একজন কবির প্রাণবান আবেগকে শিল্পীর সৌন্দর্য-চেতনায় মন্ডিত করে সরস ও রম্যভাষায় পরিবেশন করেছেন লেখক, যার নজির বাংলা সাহিত্যে বিরল। বাংলা যাদের মুখের ভাষা বুকের রুধির, এদেশ যাঁদের গর্ব, এ মাটি যাঁদের কাছে সোনা – সেই স্বদেশপ্রীতির এক অনন্য দলিল এই গ্রন্থ।

শনিবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৩

ঐতিহাসিক বাণগড়, বাণরাজ্য ও বিরূপাক্ষ শিবমন্দির - সুকুমার সরকার

একটি বিশাল পরিত্যক্ত ভূমি হ'ল বাণগড়। মণি-মুক্তো খচিত এর ইতিহাস । স্বাধীনতার পূর্বে ও খুবই সাম্প্রতিককালে দু'দফায় যে খননকার্য হয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রস্তর যুগ থেকে তাম্র-প্রস্তর (chalcolethic) যুগ এবং পরবর্তীকালে অনেকগুলো সাম্রাজ্যের সাক্ষী এই বাণগড়। বাণগড় বা দেবীকোট, দেওকোট, উমাবন, ঊষাবন যা ছিল অতি বৃহৎ কোটিবর্ষের অন্তর্গত, বিশ্ব সভ্যতার প্রথম বাণী এখান থেকেই হয়েছিল উচ্চারিত—একথা অনেকেই বলেছেন।

বাণগড় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক ভূ-খণ্ড। এর সংরক্ষিত (protected) এলাকা হ'ল বারোশত একর।

কুষাণযুগে বাণগড় থেকে পাওয়া টেরাকোটা শিল্প অত্যন্ত উন্নতমানের। টেরাকোটার ফলকগুলিই তার প্রমাণ। অসাধারণ পটচিত্রও এই বাণগড়েরই অনন্য সম্পদ। বাণগড় শুধুমাত্র মাটির একটি ধ্বংসস্তুপ নয়; অনাবিষ্কৃত অলিখিত (un-written registry) সভ্যতার সুবিশাল ইতিহাস। স্থাপত্য, ভাস্কর্য শিল্প, সংস্কৃতি সমন্বিত এক সুবিশাল নগর। জৈন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে জানা যায় এই নগরে বসতবাড়ির সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার।

রবিবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৩

বঙ্গ মিথিলার বিভূতিভূষণ - মঞ্জুলী ঘোষ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক প্রতিভা ও সাহিত্যচিন্তা বুদ্ধিবাদী মনন-শাণিত বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে আজ অবধি স্বল্প আলোচিত। কারণ হিসেবে সর্বাগ্রে নির্দিষ্ট হয় হাস্যরসস্রস্টা রূপে তাঁর দৃঢ় একটানা পরিচিতি। এই পরিচিতিই নাকি তাঁর সাহিত্য প্রতিভার অনুপুঙ্খ আলোচনায় প্রতিবন্ধ এনেছে। অন্য কারণটি বলতে চায়, যথেষ্ট আধুনিক মনস্কতায় এই সাহিত্যিক প্রতিভাখানি উত্তরিত নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গ মিথিলার বিভূতি-প্রতিভার সম্পূর্ণ আলোচিত কয়েকটি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখার সংকল্পই এই রচনাগুলি ( বিভিন্ন সময়ে লেখা ) সংকলনের প্রেরণা ।

রাজশেখর বসু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা মানবীয় করুণা ধারার ক্ষীর-নিষিক্ত বলে মনে করেছেন। —“ইংরেজিতে একটি কথা আছে, 'milk of human kindness'। - বিভূতিভূষণের লেখনীতে সেই কারণ্যের ক্ষীরধারা প্রচুর পরিমাণে আছে।” লিখেছিলেন তিনি, 'কথা সাহিত্য' বিভতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ক্রোড়পত্রে।

এই করুণা ক্ষীরধারাকেই বিভূতিভষণের রচনা সংসারে নিরন্তর বইতে দেখা গেছে। তাঁর প্রসঙ্গে একটি সন্দেহাতীত ভাবে উচ্চারিত কথা এই যে, তিনি ভাবরস সংগ্রহ করেছেন নিতান্ত চেনা পরিচিত দুনিয়া এবং প্রাত্যহিকতাময় জীবন থেকে। আর সেই দানিয়া, সেই জীবনের প্রতি মেলে রয়েছেন যেন এক স্নেহসিক্ত, ক্ষমাস্নিগ্ধ, করুণা সিঞ্চিত দৃষ্টি যা প্রায়ই অমলিন কৌতুক হাসিতে উজ্জ্বল। এই করুণা কোমল সহাস উজ্জ্বলতাই তাঁর প্রতিভার মৌলিক বিশিষ্টতা বলে গৃহীত হয়েছে । তবে কৌতুক উজ্জ্বল করুণা স্নিগ্ধতা তরলতাকে ডেকে আনেনি কোথাও তাঁর রচনা সংসারে; যদিও সেই দুর্যোগসম্ভাবনা ছিল।

শনিবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৩

মাইকেল - শিশিরকুমার দাস

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি এবং নাট্যকার ও প্রহসন রচয়িতা। তাকে বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব গণ্য করা হয়। ঐতিহ্যের অনুবর্তিতা অমান্য করে নব্যরীতি প্রবর্তনের কারণে তাকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

শিশিরকুমার দাস স্বল্প পরিসরে অত্যন্ত সুখপাঠ্য ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনকে তুলে ধরেছেন।

শনিবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৩

রবিতীর্থে বিদেশী - প্রবীরকুমার দেবনাথ

গবেষক-লেখক প্রবীরকুমার দেবনাথ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত চিঠিপত্র ছাড়াও দেশ-বিদেশের দুর্লভ পত্র-পত্রিকা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে আগত (১৯০১-১৯৪১) বিদেশীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রচর্চায় অপরিহার্য এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রজীবনের বহু মূল্যবান নূতন তথ্য।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপথিক। দেশে দেশে ভ্রমণ করে বহু বিদেশীর সান্নিধ্যে এসে তিনি ‘দূর’কে ‘নিকট’ করেছেন—আহ্বান করেছেন বিশ্বের মানুষকে বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে। স্বভাবতই রবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে আগমন ঘটে বহু বিদেশীর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে। জাপানের হোরিসান, কাসাহারা, হাসেগাওয়া, সানোসান, তাকাগাকি, সুশো ব্যোদো, নোগুচি, ইংলন্ডের পিয়ার্সন, এন্ডরুজ, আমেরিকার এলমহার্স্ট, গ্রেচেন গ্রীন, হ্যারি টিম্বার্স, ফ্রান্সের সিলভা লেভি, আঁদ্রে কার্পেলে, চেকোশ্লোভাকিয়ার উইন্টারনিজ্, লেসনী, প্যালেস্টাইনের স্লোমিত্ ফ্লাউম, চীনের তান য়ুন-শান, সু-সী-মো, ইতালির ফর্মিকি, তুচ্চি, জারমেনির আনা জেলিক, হাইনস্ মোদে, সুইডেনের সেডারব্লম, জিয়ানসন, নরওয়ের স্টেন কোনো প্রমুখ শতাধিক বিদেশী রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন—একাত্ম হয়ে যোগ দিয়েছিলেন এখানকার কর্মধারায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা কর্মীরূপে। তাঁরা অনেকেই মনে করতেন 'Santiniketan is almost the world in miniature'!

শনিবার, ৭ অক্টোবর, ২০২৩

বৃহত্তর গড়িয়ার ইতিবৃত্ত - সুধাংশু মুখোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে শ্রীমুখোপাধ্যায় গড়িয়ার প্রাচীন ইতিহাস, গড়িয়ার আশেপাশের অঞ্চল, আদিগঙ্গার গতিধারা, বনাঞ্চল আর জলাশয়, বোড়াল গ্রাম, বৈষ্ণবঘাটা, কামডহরি, ব্রহ্মপুর, বারহাঁস-ফরতাবাদ মৌজা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত তিনি এই অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথাও উল্লেখ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীঅরবিন্দের দাদু রাজনারায়ণ বসু। তাছাড়া এই অঞ্চলের জনবিন্যাস মানচিত্রে পরিবর্তন, গড়িয়া মেইন রোডের টালির নালার উপরে নির্মিত সেতু, যানবাহনের বিবর্তন, লবণ ও নীলচাষিদের অবস্থা সম্বন্ধেও মূল্যবান তথ্য লেখক সঙ্কলিত করেন। টোল-চতুষ্পাঠী থেকে আরম্ভ করে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের সময়কাল ও তার পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রে ক্রমশ যে পরিবর্তন ঘটে তারও এক স্বচ্ছ ছবি লেখক এই গ্রন্থে তুলে ধরেন।

শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

নজরুল - মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামবিংশ শতাব্দীর প্রধান বাঙালি কবি ও সঙ্গীতকার। তার মাত্র ২৩ বছরের সাহিত্যিক জীবনে সৃষ্টির যে প্রাচুর্য তা তুলনারহিত। সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করলেও তার প্রধান পরিচয় তিনি কবি। তার জীবন শুরু হয়েছিল অকিঞ্চিতকর পরিবেশে। স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার আগেই ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং শৈশবে ইসলামী শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েও তিনি বড় হয়েছিলেন একটি ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা নিয়ে। একই সঙ্গে তার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল একটি বিদ্রোহী সত্তা। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাকে রাজ্যদ্রোহিতার অপরাধে কারাবন্দী করেছিল। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন অবিভক্ত ভারতের বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন।

শনিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

গোপাল ভাঁড়-সুধীন্দ্রনাথ রাহা

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। বহু জ্ঞানী, গুণী, কবি ও রসিক ব্যক্তির প্রতিপালনের ভার তিনি নিয়েছিলেন নবদ্বীপের হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, শিবরাম বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, রামরুদ্র বিদ্যানিধি, গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরের রামমোহন গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁর সভায় স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের নাম বাংলা-সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন ।

কবি রামপ্রসাদ সেন তাঁরই সভাকবি ছিলেন। নিজে রসিক বলেই গোপাল ভাঁড়, আজু গোঁসাই, হাস্যরাম, মুক্তিরাম প্রভৃতি বিভিন্ন রসিক সজ্জনকে সমাদরে 'আহ্বান করে এনে নদীয়া রাজধানীতে বাস করিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্ৰ । । এঁদের ভিতর প্রথমেই নাম করতে হয় গোপালচন্দ্রের, দুই শতাব্দী ধরে গোপাল ভাঁড় নামে যাঁর স্মৃতি বেঁচে রয়েছে বাংলার লোকসমাজে। গোপাল ছিলেন প্রকৃত রসিক ও রসবেত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি ছিল তাঁর অসাধারণ, কথায় কেউ তাঁকে ঠকাতে পারত না। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে রাজসভার বিদূষকদের কিছু- কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গোপাল ছিলেন সেই জাতীয় বিদূষক। রাজাকে আনন্দ যোগাবার জন্যই তিনি হাস্যরসের সৃষ্টি করতেন—সন্দেহ নেই । কিন্তু তাঁর অনেক সরস উক্তি এক-যুগ পরে আজও বাংলার রাজা, মজুর সকল শ্রেণির লোককে হাসিয়ে মাতিয়ে তোলবার শক্তি রাখে, এটা গোপালের অসাধারণ বাহাদুরির পরিচায়ক।

শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গ পরিক্রমা - তারাপদ সাঁতরা

কাল যেখানে অতীত হয়েও বর্তমান, ইতিহাস যেখানে সুপ্ত হয়েও সদাই জীবন্ত, একমাত্র নৈঃশব্দই যেখানে সশব্দে বিরাজিত হয়। দেশের অস্তে-প্রত্যন্তে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য দুর্গ-কেল্লা-গড় তারই এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক এখানে ছুটে আসেন ইতিহাসের অধ্যায় রচনার উপকরণ সন্ধানে,পর্যটক ছুটে আসেন স্বদেশপ্রেমের আকুল অন্বেষণে,আর আলোকচিত্রী ব্যাকুল হয়ে ওঠেন লুপ্ত স্মৃতির রক্ষায় দুর্গের দুর্গমতা,দুর্গের নৈঃশব্দ,দুর্গের মুখরতা পর্যটকের কাছে এ এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। তাই বর্তমানকে উপেক্ষা করতেও ভ্রামণিক মন দ্বিধা করেন না।

শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সুন্দরবনের আঞ্চলিক জীবন, বিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি -প্রণব সরকার

সুন্দরবন অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষ ও তাদের জীবন, বিশ্বাসের নানা দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে এই বইতে। আঞ্চলিক লোকজীবন, তাদের বিশ্বাস ও লোক সংস্কৃতিকে সম্যক রূপে পেতে গেলে প্রান্তিক ও নিম্নবর্গীয় জীবনের মাঝে পৌঁছাতে হয়। আঞ্চলিক জীবনের লোকায়ত প্রকৃষ্ট চিত্রাবলী আজও যা বেঁচে-বর্তে আছে তা ওই তথাকথিত দলিত, তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষের সমাজে। এই বইতে বাঙালি জাতি ও বাংলার লোকসমাজের বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে কতকগুলো স্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টাও করা হয়েছে।

শনিবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

যুদ্ধ নৃত্য ও বাংলা - মহুয়া মুখোপাধ্যায়

গুরুসদয় দত্ত 'রায়বেঁশে' নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর 'বাংলার বীর যোদ্ধা রায়বেঁশে' গ্রন্থে, তাছাড়া তাঁর ইংরেজিতে রচিত Folk dances of Bengal গ্রন্থেও আমাদের যুদ্ধনৃত্য সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়াও কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলার যুদ্ধ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু তথাপি আমরা বাংলার যুদ্ধ নৃত্য নিয়ে একটি আনুপূর্বিক আলোচনার প্রতীক্ষায় থেকেছি। সুখের বিষয় একালের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নৃত্য শিল্পী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় একাজে এগিয়ে এসেছেন। আমাদের লোকসংস্কৃতি বিভাগে স-দৃষ্টান্ত তিনি যখন আমাদের যুদ্ধ নৃত্যের আলোচনা করেন, তখনই আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতাটিই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থটিতে পাঠক উপরি পাওনা হিসাবে পাবেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত যুদ্ধ নৃত্যের পরিচয়। তাছাড়া সংক্ষেপে হলেও অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার যুদ্ধ নৃত্য নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

শনিবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৩

প্রমোদ দাশগুপ্ত'র সঙ্গে সেই দিনগুলি - সুধাংশু দাশগুপ্ত

"জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেই” – লেনিনের এই বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আই (এম)-এর জীবনে বাস্তবায়িত করে তুলেছিলেন যিনি সেই কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবন প্রদীপ নিভে গেলো ১৯৮২ সালের ২৯শে নভেম্বর চীনের বেইজিং (পিকিং)-এর হাসপাতালে।

মৃত্যুর মধ্য দিয়েও কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টিকে যে নতুন স্তরে উন্নীত করে গেলেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো সেবছর ডিসেম্বরের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসমাবেশে কংগ্রেস (ই), জনতা থেকে শত্রু, করে সর্বদলের, সর্বমানের নেতাদের তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা ।

আদর্শে'র জন্য সংগ্রামই জীবন—এই মূলমন্ত্র নিয়ে বিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যে বিপ্লবী জীবনের সূচনা সেই বিপ্লবী জীবনের সমাপ্তি ঘটলো আশির দশকের প্রথমার্ধে। বিপ্লবী জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন আদর্শে অটল-মতাদর্শের ক্ষেত্রে কোথাও তিনি আপস করেন নি। প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনকাহিনী সেভাবে চর্চিত হয়নি। ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে যদি কেউ বা কোনো সংস্থা কমরেড প্রমোদের জীবনকাহিনী লিখতে উদ্যোগী হন তাদের জন্যই কমরেড প্রমোদ সম্বন্ধে লেখকের জানা কিছু তথ্য এই বইতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

শনিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৩

বাংলা লেখার সহজপাঠ - পবিত্র সরকার

বাংলা প্রকাশনার জগৎে সাড়া জাগিয়ে এসেছিল সৃষ্টি প্রকাশন। যে অল্প সময় এই সংস্থার আয়ু ছিল তার মধ্যেই বেশ কিছু মননশীল বই এঁরা পাঠকদের উপহার দেন। এই বইটি তেমনই একটি বই। এই বই যদিও আগ্রহী ছাত্র ও শিক্ষকদের ভালো বাংলা লেখা শেখার উদ্দেশ্যে প্রণীত। কিন্তু ছাত্র তো আমরা সকলেই। মাতৃভাষার মণিমুক্তো সমুদ্রের কতটুকু আয়ত্তে এসেছে যে আর চাইনা বলতে পারি?

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের কলমের গুনে এই বই যথেষ্ট সহজ সরল হয়ে উঠেছে। বইটি আশাকরি সবার ভালো লাগবে।

মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৩

বিপ্লবী গণেশ ঘোষ জন্ম শতবর্ষে প্রবন্ধ সংকলন

কম্যুনিস্ট নেতা বিপ্লবী গণেশ ঘোষের জন্মশতবর্ষ আরম্ভ হয় ২২শে জুন ১৯৯৯। পশ্চিমবঙ্গে তথা বাংলাদেশে তাঁর মৃত্যুতে শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছিল।

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধে মাষ্টারদা সূর্যসেন ও তাঁর সহকর্মীদের নাম উচ্চারিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ থেকে প্রেরণা লাভের কথা স্বীকার করেছেন। ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রামে মাষ্টারদা সূর্য সেনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের আমন্ত্রণে বিপ্লবী গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী, বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার সদস্যগণ, বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের ১৫০জনের এক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। ঢাকার ‘বঙ্গভবনে’ বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান বিপ্লবী গণেশ ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। সুতরাং প্রকৃত বিপ্লবীর দেশ ভাগ নেই। আয়ারল্যাণ্ডের ডি. ভ্যালেরা ড্রেনবিন যেমন চট্টগ্রাম বিদ্রোহে তথা বাংলার বিপ্লবী যুব সমাজকে প্রেরণা জুগিয়েছেন তেমনই লেনিন, ষ্ট্যালিন বিপ্লবীদের উচ্চ স্তরে উন্নিত করার পথ প্রদর্শক। সুতরাং বিপ্লবী গণেশ ঘোষ সমগ্র ভারতে এবং বাংলাদেশে দেশপ্রেম, ত্যাগ ও সংগ্রামের প্রতীক ।

বিপ্লবী গণেশ ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান বিষয় একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী গণেশ ঘোষের আজীবন সংগ্রাম, দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ, দীর্ঘ কারাবাস বরণ, তাঁর অতি সাধারণভাবে ব্যক্তিগত জীবনযাপন ইত্যাদি মূল্যায়ন মূলক এই প্রবন্ধ সংকলন।

শনিবার, ১২ আগস্ট, ২০২৩

নদীয়ার সমাজচিত্র - মোহিত রায়

স্বনামধন্য আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক মোহিত রায়ের নদীয়া বিষয়ক বইগুলো নদিয়ার ইতিহাস চর্চায় খুবই গুরুত্ত্বপূর্ণ সংযোজন। এই বইটিতে লেখক পুরোনো চিঠি, অঙ্গীকারপত্র, দলিল দস্তাবেজ থেকে প্রাচীন নদিয়ার সমাজ জীবনকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। এই ধরণের আঞ্চলিক ইতিহাসের বইগুলি রাজা রাজরার, মহাপুরুষদের অথবা কোনো বড় ঘটনার বর্ণনার বদলে তৃণমূল স্তরের মানুষের কথা বলে। এমন অনেক নামের উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে যাদের বিশেষ অবদান নেই। ইতিহাসের পাতায় তাঁরা কখনোই স্থান পাবেন না কিন্তু এই ধরণের প্রয়াস তাঁদের জীবনকথা পুরোপুরি মুছে যেতে দে না।

শনিবার, ৫ আগস্ট, ২০২৩

তুলসী লাহিড়ী - বিজিতকুমার দত্ত

নাটক ও চলচ্চিত্র জগতের যশস্বী ব্যক্তিত্ব তুলসী লাহিড়ীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের কথা ছিল। বাংলা সাহিত্যের আর একজন গুণী মানুষ প্রয়াত বিজিতকুমার দত্ত অসুস্থ শরীরেও গ্রন্থটি লেখার কাজ শেষ করেছিলেন।

কিছু কিছু অভিধা বহু ব্যবহারে তার মূল দ্যোতনা হারায়। ‘বহুমুখী প্রতিভা' এমনই একটা জৌলুস হারানো বিশেষণ। অপাত্রে অপ্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে হতে ক্রমশ ম্রিয়মান এই শব্দবন্ধ প্রকৃত অর্থে যাঁদের নামের আগে প্রযুক্ত হতে পারে তেমনই একজন তুলসী লাহিড়ী। সুরকার - গীতিকার-পরিচালক-নাট্যকার-অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী।

শৈশব থেকেই সংগীতের প্রতি তুলসী লাহিড়ীর ঝোঁক ছিল। এর পিছনে মূল প্রেরণা ছিলেন পিতা সুরেন্দ্রচন্দ্র (মতান্তরে, সুরেন্দ্রনাথ)। মঞ্চের সঙ্গে তুলসী লাহিড়ীর প্রথম যোগাযোগের সূত্রও এই সংগীত। ১৯২৮-৩৪ সালের মধ্যে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানির জন্য অজস্র গান লেখেন ও সুর দেন। মোটামুটি হিসাবে তুলসীবাবুর প্রায় ২০০টি গান ওই কোম্পানি রেকর্ড করে। তিনি বাংলা খেয়াল, ঠুংরি, পল্লিগীতি, বিজয়া-আগমনী, ভক্তিমূলক গান, কৌতুকগীতি ইত্যাদি লিখেছেন ও সুরারোপ করেছেন। মূলত রাগাশ্রয়ী গানের প্রতি তাঁর টান ছিল। জমিরুদ্দিন খাঁ-র মতো সে সময়ের বিখ্যাত ওস্তাদ গাইয়ে ও বড়ো বড়ো সংগীতবিদ্রা তুলসীবাবুর গুণগ্রাহী ছিলেন ও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

তুলসী লাহিড়ী নাটকের জগতে পাকাপাকিভাবে আসেন ১৯৪০-৪১ সালে। মন্বন্তর আর দেশভাগের বেদনাবহ স্মৃতি তুলসী লাহিড়ীর রচনায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। মনুষ্যত্বের অমর্যাদা তাঁকে পীড়িত করেছে। তাঁর অধিকাংশ নাটকের নাটকের মেরুদণ্ডই হচ্ছে --- জীবনযুদ্ধই বেঁচে থাকার ধর্ম।

শনিবার, ২৯ জুলাই, ২০২৩

সেই সময় রাঙামাটির বাঁকুড়া - দেবল দেববর্মা

ভাবতেও অবাক লাগে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বাঁকুড়ায় কোনো রেলপথ ছিল না। বাঁকুড়া যেতে হলে ই.আই.আর'এর ট্রেনে চেপে রানিগঞ্জে নামতে হত। ওখান থেকে বাঁকুড়া ত্রিশ মাইল। ভরসা ঘোড়ায় টানা টিক্কা গাড়ি। এই গাড়িতে চেপেই ওয়েসলিয়ন মিশনের পাদ্রীরা বাঁকুড়ায় পৌঁছতেন। আর এই অবস্থাতেই স্থাপিত হয় বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ন মিশন কলেজ, পরে নাম বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজ।

বাঁকুড়ার নামকরণ কেমন করে হয়েছিল? মল্ল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বীর হাম্বীরের চারজন রানি এবং বাইশটি পুত্র। বীর হাম্বীর তাঁর রাজ্যকে বাইশটি তরফে ভাগ করেন। এর মধ্যে একটি পান তার তৃতীয় বা চতুর্থ পুত্র বীর বাঁকুড়া। রাজপুত্রের নামেই যে নগরীর নাম সেটাই অনেকে বিশ্বাস করে।

সেইকালের ঘটনাবলির মধ্যে পাবেন বর্গি বা মারাঠা দস্যুদের ১৭৪২ সাল থেকে ১৭৫১ সালের শেষ পর্যন্ত বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অকথ্য অত্যাচার। মল্লরাজ-বংশের তখন হাঁটু ভাঙা দ'য়ের অবস্থা। আর বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ তার অনেক অংশ দখল করে নিয়েছেন।

এরই মধ্যে পাবেন মল্লরাজাদের হাতে তৈরি মন্দিরময় বিষ্ণুপুর, নতুন বিষ্ণুপুর ঘরানার সুর ঝংকার, ভাস্কর পণ্ডিতকে গুপ্তহত্যা, বি.ডি.আর ট্রেনের অবলুপ্তি, অসম্পূর্ণ মারাঠা ডিচ্ এবং সেদিনের শ্বাপদ সংকুল জঙ্গলময় বাঁকুড়ার এক আলোকোজ্জ্বল নগরীতে উত্তরণ।

শনিবার, ২২ জুলাই, ২০২৩

হাজারদুয়ারি-শান্তনু বিশ্বাস

হাজারদুয়ারি মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার অন্যতম দর্শনীয় স্থানগুলির একটি। এই বইতে জায়গা করে নিয়েছে হাজারদুয়ারি এবং সে আমলের মুর্শিদাবাদ ও মুর্শিদাবাদের নানা ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে অল্প বিস্তর তথ্য ও ছবি। এই তথ্যের সবই ঐতিহাসিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নয় বরং লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী। কিছু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন হলেও পড়তে মন্দ লাগেনা।

শনিবার, ১৫ জুলাই, ২০২৩

কালীকোটির ইতিকথা-অসিত দাস

শনিবার, ৮ জুলাই, ২০২৩

গ্রামবাংলার বন্য জন্তু (স্তন্যপায়ী ) - শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য্য

জীব পরিমন্ডলে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেখানে মানুষ সবচেয়ে উপরের ধাপে অবস্থান করছে। বিভিন্ন বন্য স্তন্যপায়ী গ্রাম্যবাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও এদের অনেকেই জঙ্গলের বাসিন্দা ।

গ্রামগঞ্জের চিরস্থায়ী উন্নয়নের জন্য এইসমস্ত বন্যপ্রাণীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আহরণ খুবই প্রয়োজনীয় । তাই জীবপরিমন্ডলের বিভিন্ন জীবের উপর মেঠো বই প্রকাশের বিশেষ উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ গ্রহণ করেছে। বর্তমান প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীসহ সমস্ত মানুষ যাতে এই বইটিকে ব্যবহার করে খুব সহজে গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্তন্যপায়ীকে চিনতে পারেন । তাছাড়া জন জীববৈচিত্র্য নথি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের কাজে এই বই বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে ।

শনিবার, ১ জুলাই, ২০২৩

আন্দামান পুনর্বাসন - এক বাঙাল অফিসারের ডাইরি -বিকাশ চক্রবর্তী

বাঙালির দেশভাগের যন্ত্রণা কোনও দিন ঘোচবার নয়। দেশ স্বাধীন-হওয়া এবং বাঙালির বড় একটা অংশের দেশ-হারানো ভারত-ইতিহাসে এক মর্মবিদারী অধ্যায় হয়ে আছে। অধ্যায়টি সম্প্রসারিত হয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পর্বে। রাষ্ট্রের হাতে মানুষের যত অপমান নির্যাতন হতে পারে, সবই সইতে হয়েছে একটি জাতিকে। কলকাতা শহরের ফুটপাথে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, দূর মফস্সলের খা-খা প্রান্তর থেকে দণ্ডকারণ্যের পাষাণভূমি— সর্বত্র পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা নিক্ষিপ্ত হয়েছে জঞ্জালের মতো। কোথাও কি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ছিল না? ছিল, দ্বীপান্তরের দেশ আন্দামানে। নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী উদ্বাস্তু বাঙালি সেখানে পেয়েছে সম্মান ও সুযোগ। তৈরি করেছে নিজের দেশ। নববঙ্গ । আন্দামানে পুনর্বাসনের ইতিহাস উদ্বাস্তু বাঙালির স্বাবলম্বনের ইতিহাস, লড়ে-যাওয়া খেটে-খাওয়ার ইতিহাস । এক শোষণহীন, উচ্চনীচ ভেদাভেদহীন সমাজস্থাপনের ইতিহাস। দফায় দফায় এই পুনর্বাসনের বিশদ বিবরণ, ঘটনা ও পরিসংখ্যান-সহ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পেশ করেছেন পুনর্বাসনের দায়িত্বে থাকা এক ‘বাঙাল’ অফিসার।

রবিবার, ২৫ জুন, ২০২৩

কাল চলে গল্প বলে - ডাঃ অক্ষয়কুমার আঢ্য

সে এক অন্যযুগ— অন্যসময়। সে যুগের মানুষ একদিকে প্রভূত কর্মদ্যোগী আবার মানবিক মূল্যবোধে আন্বিত ৷ গোষ্ঠী সত্তাকে অতিক্রম করে তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এরই পাশে পাশে ইউরোপীয় শাসন শৃঙ্খলের আনুগত্য স্বীকার করেই জীবনের উৎকর্ষ সন্ধান । একদিকে উৎকট বিলাস ও বৈভবের ছড়াছড়ি— অন্যদিকে গৃহপালিত জীবনের মাধুর্য। এইসব মিলিয়েই ছিল সেদিনের বঙ্গজীবনের বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থের দুই মলাটের মধ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া বাঙালী জীবনের অভিজ্ঞানগুলিকে ফিরে দেখা।

শনিবার, ২৪ জুন, ২০২৩

বাঙ্গালি জীবনে দলাদলি - সজল বসু

শনিবার, ১৭ জুন, ২০২৩

মনে রেখো - সুচিত্রা মিত্র

প্রবাদপ্রতিম কণ্ঠ শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের নিজের কলমে তার জীবন ও স্মৃতি বইটির উপজীব্য। তারসাথে আছে অনেক পুরোনো , হারিয়ে যাওয়া ছবি। আজকাল থেকে প্রকাশিত বইটি একারণেই অনন্য।

শনিবার, ১০ জুন, ২০২৩

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালি বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন-সাধনকমল চৌধুরী

বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে এক উন্নত ধরনের নীতিবোধ যা মানুষকে পরিশদ্ধ করে মক্তিদায়ী পথে আগয়ান করে । তাই এই ধর্মে— পূজা, মন্ত্র, জপ, হোম, যজ্ঞ সম্পর্ণ অবান্তর। পূজো, অনষ্ঠান ধর্মের বহিরঙ্গ মাত্র। এগুলো আসল সত্য নয়। চাণক্য নীতিতে আছে ‘ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে, ন পাষাণে, না মৃণ্ময়ে । দেবো হি বিদ্যতে ভাবে তস্মাৎ ভাবো হি কারণম' (সপ্তম, ১২) অর্থাৎ ‘কাঠ, পাষাণ, মাটির মূর্তির মধ্যে দেবতা বিরাজ করেন না। ভাবের মধ্যেই দেবতার অস্তিত্ব। ভাবই আসল কারণ'। বুদ্ধ এগুলো বাদ দিয়ে সোজা- সাজি মূলে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর অননুগামীরা একসময় ধর্ম কে পপুলার করার জন্যে নতুন করে এই ধর্ম কে সাজালেন। এসে গেল মূর্তিপুজো, আচার-অনষ্ঠান। বাংলায় বুদ্ধের ধর্ম একসময় এইভাবে নতুন রূপ পেল । এলো শূন্যবাদ, তন্ত্রসাধনা ও সহজযান সাধনা। এই সব বহিরঙ্গের তলায় তলিয়ে গেল বৃদ্ধের সঠিক ধর্ম-দর্শন। সেই ধর্মে'র ক্রমবিবর্তন নিয়ে আলোচনায় তাই স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছে তন্ত্রসাধনা, ভক্তিবাদ প্রভৃতি। দশ- মহাবিদ্যা ও নানা বৌদ্ধ দেব-দেবীর কথাও তাই উল্লিখিত হয়েছে। ইতিহাসের পথ ধরে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম যেমন নানা রূপ বদল হয়ে এগিয়েছে, ঠিক তেমনি এই ধর্মের অনুরাগী বাঙালী বৌদ্ধরাও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এই দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানব গোষ্ঠী থেকে একসময় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ' থেকে একসময় বুদ্ধের ধর্ম বিলপ্ত হয়ে গেলে ও তা কিন্তু সম্পূর্ণ মাছে গেল না এই বাঙালী বৌদ্ধদের কারণে। সেই আদিকাল থেকে কিছ, সংখ্যক বাঙালী বৌদ্ধরা বদ্ধের ধর্ম কে এই মহাদেশে টিকিয়ে রাখলো । তারা সংখ্যায় নগণ্য হলেও আজও তারা রয়েছে বৃদ্ধের ধর্মকে ঢুকে ধরে । তাদের বেশীরভাগটা রয়েছে বাংলাদেশে, আর বাকিরা জীবিকার তাড়নায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভারতবর্ষে'র নানা অঞ্চলে। এদের ইতিহাস বহ, প্রাচীন। প্রাচীন মগধ থেকে তার সূত্রপাত৷

শনিবার, ৩ জুন, ২০২৩

মেঘলোকের দেশে - নারায়ণ সান্যাল

নারায়ণ সান্যাল জীবনে প্রথমবার দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলেন ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে। ৯ অক্টোবর, মহানবমীতে কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে দিন পনেরোর ছুটি কাটিয়ে আসেন দার্জিলিং পাহাড়ে। এই বই লেখকের জাদু কলমে তাঁর প্রথম দার্জিলিং ভ্রমণের কাহিনী।

শনিবার, ২৭ মে, ২০২৩

কলকাতার রাজকাহিনী-পূর্ণেন্দু পত্রী

যে কলকাতাকে আমরা অনেকদিন আগে পিছনে ফেলে এসেছি, তার ভিতর থেকে বেছে-নেওয়া ৬টি চরিত্রকে নিয়ে এই বই। এদের মধ্যে ৫ জন হলেন রাজা। আর একজন হলেন রাজকুমার। পূর্ণেন্দু পত্রীর কলমে ইতিহাসের বাসি গল্প হয়ে উঠেছে ফলের মতো তাজা। বাংলা শিশুসাহিত্যের অল্প যে ক'টি বইকে আমরা বলতে পারি—‘অপূর্ব”, এ-বই তাদের মধ্যে অন্যতম।

সোমবার, ২২ মে, ২০২৩

রামমোহন - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাদ পুরুষ রাজা রামমোহন রায় বাংলার নবজাগণের পথিকৃৎ। আঠারো শতকের শেষার্ধে তাঁর আবির্ভাব বাংলার সমাজজীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁর দেখানো পথেই পরবর্তীতে হেঁটেছেন বাংলার রেনেসাঁর উল্লেখ্য ব্যক্তিরা। ১৭৭২ সালের ২২ মে অর্থাৎ আজকের দিনে তাঁর জন্ম হয়।

শনিবার, ২০ মে, ২০২৩

কলকাতা তিন শতক-কৃষ্ণ ধর

কলকাতা শহর একদিনে গড়ে ওঠেনি । কোনো ব্যক্তিও এর গোড়াপত্তন করেনি । ইংরেজ বণিক জোব চার্নকের নামের সঙ্গে কলকাতার প্রতিষ্ঠার যে কাহিনী জড়িয়ে আছে তার ঐতিহাসিক সত্যতা এইটুকু যে ইংরেজরা কলকাতাকে বেছে নিয়েছিল তাদের কুঠির শহর বানাবার জন্য। ছিল গ্রাম। মানুষজনের বসতি ছিল কম । পশ্চিমে ভাগীরথী নদী, পুব দিকে বিস্তীর্ণ লবণহ্রদ । পর্তুগিজ, ডাচ ও ফরাসি বণিকরা এর আগেই হুগলি অঞ্চলে ব্যবসা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের রেষারেষি ইয়োরোপ থেকেই শুরু। তার রেশ কলকাতা অঞ্চলেও বেশ তীব্রভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল ।

১৬০০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্টি। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট কোম্পানির এজেন্ট জোব চার্নক তৃতীয়বারের মতো ভাগীরথীর তীরে সুতানুটি গ্রামে নৌকো নোঙর করে এ জায়গাটাকেই কুঠি বানাবার উপযুক্ত স্থান বলে বেছে নেন । সেই থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রাম নিয়ে শুরু হয় শহরের পত্তন । কোম্পানির চিঠিপত্রে প্রথম পাওয়া যেত সুতানুটি নামের উল্লেখ ৷ পরে তা রূপান্তরিত হয় কলকাতায় । গোবিন্দপুর ও সুতানুটি নাম ধীরে ধীরে তলিয়ে যায় । বাণিজ্য শহর হিসেবে কৌলীন্য পায় কলকাতা ।

শনিবার, ১৩ মে, ২০২৩

কলিকাতার কাহিনী - সুকুমার সেন

পরিকল্পিত বারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থের একেকটি অধ্যায়ে চেনা কলকাতারই অচেনা চেহারাটাকে নানান দিক থেকে তুলে ধরেছেন সুকুমার সেন, আজও যাঁর সক্রিয় লেখনী ও সজাগ সন্ধিৎসা বিস্ময় জাগায়। এ-বইয়ের কোথাও বাংলা কবিতা-ছড়ায় ছড়ানো কলকাতার কথা, কোথাও কলকাতা-নামের উৎপত্তি-নির্দেশ । কোথাও নগর কলকাতার বিস্তার ও বিকাশের প্রসঙ্গ, কোথাও কলকাতার অবস্থান-নির্ণয় । কখনও বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে তাকানো কলকাতার বিচিত্র স্থান-নামগুলির দিকে, কখনও উড-এর মানচিত্রে বিধৃত গঙ্গার ঘাটগুলির পরিচয় অন্বেষণ । কখনও শুনিয়েছেন কলকাতার বাড়িঘর পথঘাটের সঙ্গে মিশে থাকা অলৌকিক গল্পমালা, কখনও ঠক ও ঠাকুরদের (পুলিশ) কাহিনী । পুরনো কলকাতার পোশাকআশাক, খাবারদাবার, দোকানপাট, যানবাহন, মুখের বুলি—এসব নিয়ে যেমন বিস্তৃত আলোচনা এ-বইতে, তেমনি প্রথম ভারতীয় আকাশচারী রাম চাটুজ্জের কথাও । এছাড়াও থাকছে পুরনো কলকাতার ম্যাপ, ঠাকুরবাড়ি ও বাঙালী পরিবারের পোশাকের বেশ কিছু ছবি । বিষয়ের অভিনবত্বে, তথ্যের চমৎকারিত্বে ও বর্ণনার পটুত্বে, সন্দেহ নেই, কলকাতার তিন শো বছরে এক অমূল্য সংযোজন—সুকুমার সেনের এই 'কলিকাতার কাহিনী' ।

রবিবার, ৭ মে, ২০২৩

কি করে কলকাতা হলো- পূর্ণেন্দু পত্রী

পূর্ণেন্দু পত্রীর কলকাতা বিষয়ক বিখ্যাত ও বহুলপাঠ্য বইগুলোর অন্যতম এই বইটি। ইতিহাস নির্ভর, সুখপাঠ্য, নির্ভার। কলকাতার শুরুর কথাগুলিও বইটির মতোই চমকপ্রদ।

শনিবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৩

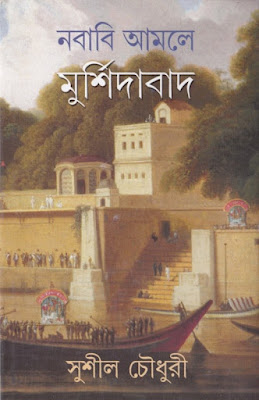

নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ -সুশীল চৌধুরী

মুর্শিদাবাদ নগরী। এক করুণ-রঙিন ইতিহাস লগ্ন হয়ে আছে সে নগরীর পরতে পরতে। নবাব মুর্শিদকুলি খান ১৭০৪ সালে এই নগরীর পত্তন করেন। সে হিসেবে ২০০৪ সালে, মুর্শিদাবাদের তিনশো বছর পূর্ণ হল। এ উপলক্ষেই বর্তমান গ্রন্থের অবতারণা। মুর্শিদাবাদ সংক্রান্ত বেশির ভাগ প্রামাণিক গ্রন্থই একশো বছর বা তার আগে লেখা। গত কয়েক দশকেও এই নগরী নিয়ে বেশ কিছু বই ও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার সবগুলিতেই মুর্শিদাবাদের খণ্ড খণ্ড চিত্র, সামগ্রিক চিত্র ঠিক কোথাও পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে এর ইতিহাসের প্রতি, বিশেষ করে স্বাধীন নবাবি আমলে এই শহরের প্রসঙ্গে, নতুন ভাবে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন আছে। লেখক প্রায় চার দশক ধরে ইউরোপের বিভিন্ন আর্কাইভসে যে-সব নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন, তার ভিত্তিতে নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদের এই সার্বিক ইতিহাস রচনা করেছেন। লেখক এই সত্যের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, নবাবি আমলই মুর্শিদাবাদের স্বর্ণযুগ। মুর্শিদাবাদে তিন বণিকরাজার কার্যকলাপ, পলাশির ষড়যন্ত্র ও বিপ্লব কেন হল, তার সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা, এ নগরীর বেগমদের সম্বন্ধে আকর্ষণীয় বিবরণ এবং মুর্শিদাবাদের শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের আকরভিত্তিক বিশ্লেষণ গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ।

শনিবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৩

নাকাশিপাড়া সেকাল-একাল -নীলাদ্রিশেখর সরকার

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্মভূমি প্রাচীন জনপদ এই নাকাশিপাড়াতেও নারীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের প্রসারে এসেছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। নবাবী আমলের শেষে বাইরে থেকে শক্তিধরেরা এসে এখানে জমিদারি পত্তন শুরু করেছিলেন। প্রাচীন লোকসংস্কৃতি, সাহিত্যচর্চা, মেলা, খেলাধূলা, যাত্রা, নাটক, বাউল, কবিগান, গাজন-যা কিছুর দৃষ্টান্ত আজও মেলে তা উপস্থাপিত হয়েছে এই গ্রন্থে। আড়াইশো থেকে তিনশো বছরের পুরনো মেলা, মন্দির-মসজিদ সহ অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবিও সংকলিত হয়েছে। শুধু প্রাচীন নয়, বর্তমান নাকাশিপাড়ার জনসংখ্যা, শিক্ষাদীক্ষা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, রাস্তাঘাট প্রভৃতির বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংযুক্ত হয়েছে নাকাশিপাড়া সেকাল-একালে।

রবিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৩

কথার আড়ালে কথা - অমল পাল

আমরা প্রতিদিন কত কথাই বলে থাকি। নানারকম শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি দিয়ে গাঁথা সেইসব কথার আড়ালে কখনো লুকিয়ে থাকে পুরাণ বা ইতিহাসের কোনো টুকরো, কখনো কোনো কাহিনি বা ব্যক্তিপ্রসঙ্গ, কখনো বা বাতিল হয়ে-যাওয়া কোনো পুরোনো অর্থ। বাংলা ভাষার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে এমন অনেক কথা। আমরা সেদিকে খেয়ালও রাখি না। কথার আড়ালে লুকিয়ে-থাকা সেইরকম কিছু কথাকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা থেকে তৈরি হল এই বই। ভালো লাগবে, যদি ভালো লাগে পাঠকের। - (লেখক )

শনিবার, ৮ এপ্রিল, ২০২৩

বারো ভূঁইয়ার ইতিকথা - বারিদবরণ ঘোষ

বঙ্গদেশ বহুদিন থেকেই বারো ভুঁইয়ার মুলুক হিসেবে পরিচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু মোগল বিজয়ের সময়ে যাঁরা বাহুবলের পরিচয় রেখে গেছেন তাঁদের উপজীব্য করে এই বই রচনা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, কেবল যে বাংলাতেই বারো ভূঁইয়া ছিলেন এমন নয়, আসাম প্রদেশেও এমন বারো ভূঁইয়ার উল্লেখ ইতিহাসকারেরা করে গেছেন। একসময়ে ত্রিপুরা এবং আরাকানের অধীশ্বরেরা নিজেদের বারো ভূঁইয়াদের অধিপতি বলে ঘোষণা করতেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এই যে ‘বারো’ সংখ্যাটা তার একটা প্রাচীন ইতিবৃত্ত আছে।

শনিবার, ১ এপ্রিল, ২০২৩

পলাশীর যুদ্ধ, পলাশীর পর বক্সার ও মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড - তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ ।

শিক্ষা : শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে । এখান থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ., কেমব্রিজ থেকে এম. এ. ও বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে কিছুদিন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছিলেন । ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করেন । পরে পিতার সলিসিটর ফার্মে যোগ দেন । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জেনারেল এবং অফিসিয়াল ট্রাস্টি অব বেঙ্গল-এর কর্মভার (১৯৪০-৫০) গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। এ ছাড়াও বিশ্বভারতীর সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতের ইতিহাসের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘পলাশীর যুদ্ধ' ও ‘পলাশীর পর বক্সার’। মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড এই সিরিজের তৃতীয় বই। এই বইটি নবম অধ্যায় অবধি তাঁর রচনা কিন্তু তারপরে তার অকস্মাৎ মৃত্যুর জন্য শেষ তথা দশম অধ্যায় লিখেছেন আরেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত।

তিনটি বইয়েরই বর্তমান প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং। এছাড়াও তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের রচনাসমগ্র প্রকাশিত হয় দে'জ থেকেই।

পলাশীর যুদ্ধ ও পলাশীর পর বক্সার বই দুটি অনেকদিন ধরেই ডিজিটাল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়ার আর্কাইভে পাওয়া যায়। শেষ গ্রন্থটির কোনো ডিজিটাল সংস্করণ ছিলোনা তাই সেটি স্ক্যান, এডিট করে পিডিএফ তৈরী করা হলো।

রবিবার, ২৬ মার্চ, ২০২৩

জাতবৈষ্ণব কথা - অজিত দাস

এই বইয়ের আখ্যানপুরুষ জাতবৈষ্ণব বিশ্বাসীজন। বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব তোতারাম একদিন চিহ্নিত করে দেন জাতবৈষ্ণবরা অপবর্গী, জারজ—সমাজে তাই অচ্ছুৎ। বর্ণসমাজে ব্রাহ্মণত্বের আর্য- গৌরব, সমকালীন শাসকের ধর্ম ইসলাম, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাতার। বাঙলার এমত সমাজ জীবনযাপনে চৈতন্যদেবের মানবতন্ত্রের ঘোষণা—শ্রেণীকরণের সব চিহ্ন, সব লাঞ্ছনের মুক্তি মানবতন্ত্রে দীক্ষা। সেই পথের আশ্রয়পুরুষ চৈতন্যদেব, আশ্রিত আচরিত পন্থা বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ। সে-কাতারে নাথযোগী আছে, অন্ত্যজ আছে—এইসব মানুষের যাপনকথা জাতবৈষ্ণব কথা। কীভাবে ভিতরের মানুষ অপর প্রান্তিক হয়ে যায় এই বই তার আখ্যান। সময়ের আর এক ফেরে জাতবৈষ্ণব গোষ্ঠীর অন্তর্গত দ্বন্দ্বের স্বরূপ এই বই। একটা কথা স্পষ্ট করে দেওয়া জরুরি, এই আখ্যান আচরিত যাপনচিত্রের কথকতা মাত্র নয়, বাঙলার সমাজ ও কৃষ্টিগত পরম্পরায় সমানভাবেই অর্থবহ।

শনিবার, ২৫ মার্চ, ২০২৩

বাঙালির চৈতন্যলাভ - প্রবীর সেন

চৈতন্যদেব যে আদর্শে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তা সর্বজনীন এক চিরন্তন আদর্শ । জীবের প্রতি দয়া এবং কায়মনে ঈশ্বরের ভক্তি, আর সেই ভক্তিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নাম-সংকীর্তন। এর উপরই চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। জাতি-বর্ণ নির্বিচারে সব মানুষ সমান। সকলেই আধ্যাত্মিক সাধনার অধিকারী হতে পারে। এই সত্যই তিনি প্রমাণ করে গেছেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই এবং তাঁর আদর্শকে নিয়ে বাঙালির সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং দার্শনিক চিন্তা ভাবনা বিভিন্নভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। এটাই প্রকৃতার্থে বাঙালি জাতির প্রথম জাগরণ।

শনিবার, ১৮ মার্চ, ২০২৩

চৈতন্যদেব - দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়

৫০০ বছর আগের অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কার গ্রস্ত, ভেদাভেদ প্রিয় বাঙালির চৈতন্যলাভ হলো এক ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমায়। তার আবির্ভাব ও কর্মকান্ড বাংলা তথা ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা , কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত বিপ্লব। এই মহাজীবনকে ক্ষুদ্র বইয়ের ৫০-৬০ পাতায় ধরানো সম্ভব না হলেও অসামান্য প্রচেষ্টা করেছেন লেখক দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়।

বইটি প্যাপিরাস জীবনী সিরিজের অঙ্গ। এই সিরিজিটিতে শঙ্খ ঘোষের সম্পাদনায় দিকপাল সব লেখকেরা দেশ বিদেশের বিভিন্ন উজ্জ্বল নক্ষত্রদের জীবনী সংক্ষেপে কিশোরপাঠ্য করে লিখেছেন। অনন্য সেসব লেখা , অনন্য সেইসব জীবন।

-

উন্নয়ন, বিকাশ, বিকশিত দেশ। অর্থাৎ গতকাল যা ছিলাম আজ তার থেকে ভালো। এগিয়ে যাও। সরলরৈখিক ভাবে ভালো, আরো ভালোর দিকে এগোতে এগোতে ক্লান্ত হয়ে ...

-

এপার বাংলা ও ওপার বাংলার নানা কিংবদন্তি নিয়ে লেখা এক অসাধারণ গ্রন্থ। প্রতি কিংবদন্তির পেছনে লুকিয়ে থাকা গল্প গুলো সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়ে...

.jpg)

.jpg)

.jpg)